Le testimonianze

Queste testimonianze (se non diversamente specificato) sono state raccolte dal dottor Achille Rastelli principalmente fra il 1994 ed il 2000, e sono presenti sul libro "Bombe sulla Città" (vedi pagina). Sappiamo che sono numerose, ma vi chiediamo lo stesso di trovare il tempo necessario a leggerle tutte; solo così vi sarà possibile avere un'idea completa degli avvenimenti di quella mattina.

Prima di iniziare la sequenza delle testimonianze, desideriamo pubblicare il racconto della Signora Elisa Zoppelli Rumi che narra la vera storia del Monumento ai Piccoli Martiri

Per evitare che il tempo ne disperda il ricordo e per stabilire una volta per tutte la verità, io, che nella tragedia ho perso due figli, desidero raccontare la vera storia del Monumento ai "Piccoli Martiri di Gorla".

Il monumento ossario ai Piccoli Martiri della scuola di Gorla è sorto per volontà dei genitori delle vittime di quel tragico 20 ottobre 1944. Il terreno dove sorgeva la vecchia scuola, dopo la tragedia dove perirono i nostri cari figli, era stato messo in vendita dal Comune per la cifra di Lit. 6.000.000 (sei milioni) che, secondo quanto si diceva in giro, sarebbe stato utilizzato per la costruzione di un cinema. Lo ricordo con angoscia come se fosse ora; noi genitori, indignati, decidemmo di fare un esposto in Comune e istituimmo un comitato. Mio marito ed altri padri delle vittime si recarono a Palazzo Marino (Sede del Comune) per ottenere la concessione del terreno sopra il quale sorgeva la scuola, ma poichè non si riusciva ad ottenerla, in quanto volevano effettivamente costruire un cinema, mio marito si alzò in piedi e disse queste testuali parole: "Ma la vita dei nostri figli vale dunque così poco?". A questo punto il sindaco, avvocato Antonio Greppi, commosso, allargò le braccia e rispose: "Sono padre anch'io... fate del terreno quello che volete".

|

Antonio Greppi (1894-1982) fu il primo Sindaco di Milano dopo la Liberazione, dal 1945 al 1951 |

Così si ottenne non solo l'appoggio del Comune, ma anche del Sindaco, che riconobbe ufficialmente il nostro comitato a tutti gli effetti. Questo comitato per le onoranze ai Piccoli Martiri era così composto: dottoressa Tita Montagnani (moglie del senatore Montagnani), avvocato De Martino (reduce da Mauthausen), dottor Mario De' Conca, mio marito signor Luigi Rumi, signor Giovanni Zamboni e signor Gino Boerchi.

Il desiderio di noi genitori era di erigere un Monumento Ossario per tenere uniti i nostri figli e ricordare al mondo il sacrificio di tante vittime innocenti della guerra. Una parte della popolazione di Gorla, invece, tra i quali il Parroco d'allora, osteggiava la costruzione di questo Monumento, dicendo che quello non era un luogo sacro e preferiva che, con i fondi che sarebbero stati raccolti, si fosse costruito un asilo in parrocchia. Noi genitori, compatti, ci adoperammo in mille modi per procurarci i fondi necessari per avviare i lavori. I padri cominciarono la pietosa opera di scavare fra le macerie della scuola ed a togliere ad uno ad uno i mattoni, alcuni dei quali riportavano tracce evidenti dell'accaduto. Ogni mattone, se era in buono stato, valeva due lire, se era rovinato una lira soltanto. Quante lire mi sono passate per le mani e quante ne ho incollate e riordinate, stirandole! Ma il ricavato della vendita era troppo poco.

Cominciammo a raccogliere e vendere i tappi di stagnola delle bottiglie del latte, anche se questo ricavato era insufficiente. Contribuimmo poi alle spese in parte anche noi genitori e quante privazioni subimmo, perchè subito dopo la guerra la vita era molto cara e difficile per tutti. Intervenne allora la dottoressa Montagnani, che ci venne in aiuto organizzando al teatro alla Scala una serata di beneficienza e così poterono iniziare i lavori. Occorrevano però altri fondi e così la dottoressa Montagnani ci venne ancora in aiuto procurandoci del ferro, gentilmente offerto dalle Acciaierie Falck, in modo tale che il ricavato della vendita sarebbe servito per la prosecuzione dei lavori. La Rinascente, per la sua sede distrutta dalla guerra, avanzò del marmo di Candoglia e ce lo offrì: questo marmo venne utilizzato per l'approntamento dei loculi delle nostre vittime.

Venne in seguito organizzato un concorso tra alcuni scultori per eseguire un bozzetto del Monumento da dedicare ai nostri bambini e fra questi scegliemmo quello più adatto, realizzato dallo scultore Remo Brioschi. Detto bozzetto raffigurava una mamma piangente sulle cui braccia distese è adagiato il figlioletto morto per la guerra. Questo scultore si commosse e ci aiutò: realizzò l'opera d'arte chiedendo un compenso minimo. I fondi erano però ancora insufficienti e decidemmo allora di far stampare alcune cartoline raffiguranti il bozzetto e di venderle nelle scuole con l'approvazione del Provveditore agli Studi, Professor Mazzuccanti. Con molti sacrifici noi genitori ci autotassammo ancora per poter ultimare i lavori e allo stesso tempo dare un contributo per l'asilo della parrocchia.

La cartolina raffigurante il bozzetto del Monumento |

|

Finalmente il 20 ottobre 1947 si potè inaugurare il monumento, la cui madrina fu la dottoressa Montagnani, assistita dalla bambina Anna Maria Redaelli. I problemi però non erano finiti perchè i responsabili dell'eccidio offrirono una forte somma perchè il Monumento venisse demolito in quanto era una prova evidente del loro gravissimo sbaglio che li aveva portati a sganciare le bombe sulla scuola di Gorla invece che sullo scalo ferroviario di Greco.

Nelle fondamenta del Monumento Ossario è stata posta una pergamena con i nomi dei fondatori del Comitato del Monumento ai Piccoli Martiri, oltre a quello del sindaco Antonio Greppi e di Tita Montagnani. A tutte queste persone, ormai quasi tutte decedute, sono subentrate nel Comitato i loro figli, aiutati dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che ogni anno, nella ricorrenza, organizzano la triste commemorazione. Con il passare degli anni, a poco a poco, dai vari cimiteri della zona fu possibile riunire le diverse cassettine ossario e, a gruppi, accompagnarle con cerimonia religiosa, ricoperte da drappi rosa o azzurri, al luogo della tumulazione.

Ora da anni sono tutti riuniti con i loro insegnanti nel luogo dove perirono e chiedono che il loro sacrificio non sia stato vano, ma sia monito per allontanare lo spettro della guerra.

Questa è la vera storia del Monumento Ossario dei Piccoli Martiri di Gorla, eretto con grande sacrificio dai loro genitori.

|

|

Il monumento ai Piccoli Martiri come appariva intorno al 1950

|

|

Nella seconda metà degli anni '50 i resti dei bambini, ricoperti da drappi rosa o azzurri, vennero traslati nel monumento ossario dopo una cerimonia religiosa |

|

Su Youtube, nel canale dell'Istituto Luce è presente un filmato tratto da un cinegiornale dell'epoca, la "Settimana Incom" n. 90 dell'ottobre 1947 dove viene mostrata l'inaugurazione del monumento ai Piccoli Martiri alla presenza del Sindaco Antonio Greppi, della Dott.ssa Tita Montagnani (madrina del monumento), dell'On. Terracini (in rappresentanza del Presidente della Repubblica Prof. De Nicola) e della piccola Anna Maria Redaelli

|

guarda su Youtube

Se non riuscite a vedere il filmato all'interno della finestra nella pagina, cliccando sul collegamento potrete visualizzarlo direttamente a schermo intero. Un ricordo a parte

è per quella che ci piace definire la "Bandiera dei Piccoli Martiri", un

simbolo con la sua storia che vogliamo brevemente raccontarvi: Dopo l'inaugurazione

del monumento, i parenti dei piccoli scomparsi decisero di intraprendere un'altra

iniziativa, creare un simbolo che tramandasse negli anni il ricordo, vennero quindi

contattate le seterie di Como che donarono un lungo drappo bianco sul quale le mamme

ricamarono tante stelline rosse quanti erano i bambini morti, e alcune verdi a ricordare i

loro insegnanti. Alla bandiera il

Comune di Milano conferì l'onoreficenza della Medaglia d'Oro al Valore Civile, in memoria

di tutte quelle vittime innocenti. In cerca di un gesto

di riconciliazione con gli autori della strage, l'aviatore Manuel Lualdi portò il

vessillo negli Stati Uniti con il suo piccolo aereo chiamato "l'Angelo dei

Bimbi". Recatosi dai

dirigenti di quel Paese, ricevette però un'accoglienza a dir poco fredda, rimanendone

deluso; decise allora di tornare sui suoi passi, evidentemente i responsabili non

sentivano nessun peso sulla coscienza. Viene esposta sul

monumento alla ricorrenza di ogni anno. Nell'anno 2002 un

gruppo di superstiti, preso atto che la storia dei Piccoli Martiri sarebbe caduta

nell'oblio in seguito alla progressiva scomparsa dei genitori dei bambini ed

all'incomprensibile assenza di ogni riferimento a quanto successo a Gorla dai libri di

testo utilizzati nelle scuole del nostro Paese, decise di ritrovarsi per raccogliere in un

volume tutte le testimonianze ed il materiale che ancora era reperibile in quelle che ci

piace definire le famiglie "storiche" di Gorla. Venne quindi

contattato il Prof. Achille Rastelli in quanto autore del libro "Bombe sulla

Città" (che descriviamo in una pagina seguente) nonchè profondo conoscitore delle

vicende belliche della seconda guerra mondiale, che assunse la funzione di coordinatore. A lui va anche

riconosciuto il merito di aver reperito i fondi necessari per realizzare il progetto, che

altrimenti sarebbe rimasto nel cassetto dei sogni, contattando alcuni tra i principali

operatori della finanza meneghina quali la Fondazione Cariplo nella persona della Dott.ssa

Marisa Bedoni, la Pirelli ed altri; nelle successive ristampe intervenne anche il

Consiglio di Zona 2 del Comune di Milano. Ebbe quindi inizio

la lunga opera di raccolta e catalogazione dei ricordi e delle fotografie dell'epoca alla

quale partecipò anche il Comitato Familiari dei Piccoli Martiri, guidato dal suo

Presidente Dottor Giorgio de'Conca, in quegli anni ultimo rappresentante di una famiglia

di farmacisti da generazioni. Egli collaborò

anche per promuovere l'operazione presso la Presidenza della Repubblica e la Segreteria

del Santo Padre. Frutto di tutto

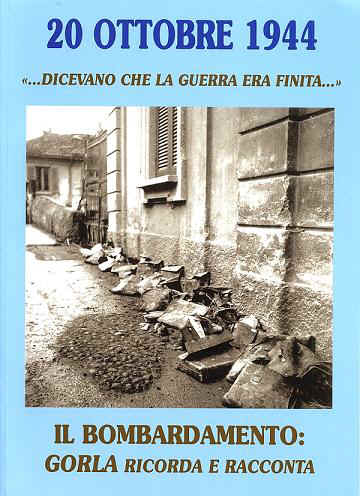

questo lavoro fu il libro intitolato "20 ottobre 1944 ...dicevano che la guerra era

finita..." pubblicato in migliaia di copie distribuite anche negli istituti

scolastici di tutta la Provincia e dal quale hanno preso vita le pagine che state leggendo

su questo sito. Ci dispiace davvero

pensare che il Dott. Giorgio non ebbe purtroppo il tempo di vedere realizzato questo

progetto al quale anche lui aveva concretamente collaborato: venne a mancare in un modo

che definire grave è veramente poco. Una scomparsa

difficile da accettare non solo per la sua famiglia e per i suoi collaboratori

professionali, ma per l'intera comunità di Gorla... Consentiteci di

ricordarlo come se fosse ancora tra noi e di ringraziarlo per l'impegno profuso nel corso

degli anni per tenere viva la memoria storica della Scuola di Gorla. Alcuni filmati sulla Scuola di Gorla presenti su Internet Se non riuscite a vedere i filmati all'interno delle finestre nella pagina, cliccando sul collegamento potrete visualizzarli direttamente a schermo intero. Il primo è tratto dalla trasmissione "La Grande Storia" di RAI TRE e comprende, oltre ovviamente alla narrazione dei fatti, anche interventi di alcuni sopravvissuti, nell'ordine parlano Graziella Ghisalberti, Antonio Recli, Luisa Rumi, Zelinda Rizzoli e Giancarlo Novara.

guarda su Youtube

Il secondo è parte della trasmissione "Correva l'anno" sempre di RAI TRE dove parlano anche due ricercatori storici.

guarda su Youtube

Il terzo è da considerare una rarità: si tratta delle riprese effettuate dal vivo nei giorni che seguirono il bombardamento, si parla della Scuola Francesco Crispi, della Fondazione Crespi Morbio e delle altre case del quartiere, per finire al Cimitero di Greco dove vennero portati i Bambini. Purtroppo la qualità delle immagini e soprattutto dell'audio non sono delle migliori, ma visti i mezzi tecnologici disponibili in quegli anni non possiamo pretendere di meglio. In compenso siamo certi dell'autenticità dei soggetti ripresi in quanto alcuni cittadini inquadrati sono stati riconosciuti dai superstiti oggi ancora presenti.

Quest'ultimo filmato, tratto da Youtube (Canale del Centro Studi U.R.), è da visionare per esclusive finalità storiche. La sua diffusione non vìola in nessun modo la normativa prevista dalla Legge "Mancino" n. 205 del 25 giugno 1993 e le sue successive integrazioni.

guarda su Youtube

Continuiamo con l'intervista ad alcuni sopravvissuti realizzata dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra nella loro sede.

Guarda a schermo intero - 1.06 Milano - I Piccoli Martiri di Gorla from ballardian video on Vimeo. Il seguente è stato invece realizzato dalla regista Francesca La Mantia per il progetto "La memoria che resta".

guarda su Youtube

Questa

testimonianza, a differenza delle altre, è tratta dal racconto di Gina Fiorentini alla

giornalista Bruna Bianchi del quotidiano "Il Giorno" in occasione della

ricorrenza alcuni anni or sono Il mio Dario sepolto

vivo mentre cercava rifugio... Le mamme avevano gli occhi

sbarrati dal dolore. «Ero ferma davanti alle macerie della scuola crollata, ci sono stata

per ore, e il mio bambino era là sotto. Era di venerdì, soltanto alla domenica mio

marito l'ha trovato all'obitorio, tutto nudo ma bello, l'ha riconosciuto dai capelli che

erano biondi. A fianco a lui c'erano dei sacchi con pezzi di bambini». Piange ancora, 59 anni dopo, Gina

Fiorentini, all'anniversario della più commovente strage italiana avvenuta durante la

seconda guerra mondiale. Li hanno chiamati angeli, creature innocenti. Col tempo si sono

conquistati l'appellativo onorevole di «Piccoli Martiri di Gorla». Nella piazzetta alle

spalle di viale Monza, a ridosso della Martesana, dove una volta c'era la scuola

elementare Francesco Crispi, ci sono solo ricordi amari per una manciata di mamme ancora

vive. Dario Franchi nel 1944 era un alunno di

prima elementare. «Aveva sette anni perchè ha dovuto ripetere, è stato bocciato. Non

era colpa sua, sono io che ho scoperto che la maestra lo picchiava col righello e l'ho

detto alla direttrice. Era buono Dario, e aveva paura di tutto. Degli aerei non ne

parliamo, si tappava le orecchie, poverino. Quella mattina è andato a scuola con i

suoi compagni e io l'ho fermato sulla porta perchè ho visto che aveva l'orlo del

grembiulino nero scucito. Gliel'ho attaccato di corsa e ho pensato «chi cuce indosso va

nel fosso». Mio Dio, che pensiero mi è venuto, alle 11 e 25 la bomba me l'ha portato via

per sempre». Gina Fiorentini faceva la sarta in casa, il marito l'operaio alla Breda.

Alle 11 e 20 suona la sirena, ma solo la seconda, non quella che avvertiva per tempo

dell'avvistamento degli aerei. Erano 100 bombardieri alleati diretti da Foggia alle

fabbriche metalmeccaniche oltre la ferrovia di Greco, la Breda, la Falck, la Marelli. Uno

di loro si stacca dal gruppo e sbaglia rotta, un errore di 22 gradi che gli impedisce di

sganciare sull'obiettivo. Pur di liberarsi del carico, o chissà perchè, il pilota

americano decide di sganciare dove si trova: sotto di lui vede case e strade, ma sgancia

ugualmente. Una bomba centra la scuola di Gorla, le altre a tappeto radono al suolo l'area

periferica di Milano che alla fine raccoglie 635 cadaveri. Fanno in tempo a scendere in rifugio gli

alunni della scuola elementare di Precotto e si salveranno tutti. Non ce la fanno invece

quelli di Gorla. «Era una giornata limpida e quei delinquenti hanno sbagliato. Quando ho

sentito il colpo forte sono uscita per strada, come tanti. Abitavo in via Asiago ed ero in

ciabatte, subito incontro uno in bicicletta che mi dice la scuola di Gorla è venuta giù

tutta, ci sono solo macerie. Ho creduto di impazzire. Mio marito non lo trovavo, nessuno

rispondeva al telefono della Breda, credevo fosse morto anche lui e invece quando alle 4 e

mezza sono tornata a casa, ero stata lì tante ore senza trovare il mio Dario e senza

poter fare niente, mi viene incontro e ci siamo abbracciati forte. Aveva saputo cos'era

successo solo poco prima, all'uscita dalla fabbrica». Nove anni dopo la morte del suo bambino,

Gina Franchi ha avuto un altro figlio e l'ha chiamato Dario: «Insegna ai ragazzi, è nato

per insegnare. E' un uomo giusto». testimonianza di Anna Bassis

Ferrè Io e mio marito lavoravamo in una

legatoria e Margherita, pur avendo solo 8 anni, si preparava ed andava a scuola da sola.

Era gia una donnina giudiziosa. Anche quel triste venerdi 20 ottobre 1944 l'avevamo

salutata prima di andare al lavoro, convinti di rivederla felice al nostro ritorno, ma

purtroppo come tanti altri scolari (quasi tutti) non ha fatto più ritorno a casa. Appena

saputo della scuola bombardata, siamo accorsi, ma non l'abbiamo trovata. Avendo dei nostri

parenti vicino al Cimitero Monumentale, siamo stati da loro ospitati una notte, non ce la

sentivamo di tornare nella nostra casa da soli. Al mattino presto siamo andati a

cercarla. L'abbiamo trovata vicino alla sua maestra, la signorina Bianca Colombo. Il

dolore per la sua perdita è stato immenso. Dopo circa un anno ho avuto un altro bambino

che avrebbe dovuto lenire in parte la nostra disperazione; è vissuto però solo dieci

giorni. Nel 1947 è nato un altro figliolo, ma anche lui mi ha lasciato troppo presto! Ho

una nipote diciottenne, sua figlia, ma io vivo sola con i miei cari tristi ricordi. In

particolare mi ritrovo spesso a parlare con la mia adorata bambina. testimonianza di Tosca

Beccari 20 ottobre 1944: una data

stampata nella memoria, nonostante all'epoca avesi solo 8 anni. La scuola era cominciata

da pochi giorni, in quegli anni le lezioni iniziavano il primo ottobre. Quel giorno era

terso ed il sole brillava insolitamente per essere il mese d'ottobre. Io frequentavo la

scuola elementare delle Suore Preziosine, vicino a casa mia, in via Padova. le classi

erano state ricavate nel retro dell'abside della Chiesa di San Giuseppe dei Morenti; ad

ogni piano corrispondeva una classe. Quel giorno al suono del piccolo

allarme, le Suore ci fecero scendere le scale ordinatamente ma molto in fretta e ci

portarono nel sotterraneo della Chiesa che aveva grandi pilastri a sostegno del grande

edificio; le pareti del sotterraneo però non erano ancora state erette, quindi dalle

fondamenta della Chiesa si vedeva l'esterno. Scendendo le scale gia si sentivano scoppi di

bombe sempre più vicini: ormai avevamo imparato a riconoscere la vicinanza del pericolo.

Nel sotterraneo, le Suore ci misero a gruppetti intorno ai pilastri e intonarono preghiere

e canti liturgici per distrarci, ma ad ogni scoppio che si udiva noi bambini urlavamo per

la paura. Finito il bombardamento le Suore

ci fecero andare nel refettorio e si disposero a distribuire un po' di latte per

rincuorarci, ma io scappai dalla scuola e me ne andai a casa. Nel cortile di casa le

persone gia commentavano la notizia del bombardamento di Gorla. Ad un certo punto un

signore che lavorava a Greco venne a casa in bicicletta e disse ai presenti che era stata

rasa al suolo la scuola di Gorla. Io allora dissi: "ho due cugine che frequentano

quella scuola!". Arrivarono a casa dal lavoro anche i miei genitori e con loro andai

a casa della nonna, il luogo dove tutta la famiglia si riuniva nei momenti più difficili

di quei terribili anni. Trovammo i nonni e tutto il resto della famiglia in preda alla

disperazione e la nonna, con un pianto straziante, ci raccontò che le bambine erano sotto

le macerie della scuola e che non si trovava più anche la zia e la cuginetta più piccola

di due anni. I fatti si erano svolti così:

mia zia, sentito l'allarme, da via Asiago dove abitava era corsa con la bambina più

piccola alla scuola per prendersi le figlie più grandi, una di otto e l'altra di dieci

anni, ma giunta a scuola cominciarono a bombardare e allora, per non rimanere allo

scoperto era entrata nell'edificio. Morì insieme alle tre figlie. Mi ricordo giorni

terribili: lo zio, fratello di mio padre, inebetito con la famiglia completamente

annientata; la ricerca dei corpi, poichè le vittime man mano che venivano estratte, erano

portate negli obitori dei vari ospedali della città; lo strazio ed il dolore che impediva

di identificare le nostre care. Finalmente, mia mamma e mia zia riconobbero i corpi prima

della zia e poi delle sue figlie dalle magliette intime che la nonna confezionava a tutte

le nipoti riciclando vecchia lana. Ai funerali c'era tutta la gente

di Crescenzago, Gorla e Precotto: tre piccole bare bianche, la più piccola adagiata sopra

quella della mamma. La disperazione, l'angoscia, il dolore sono ricordi vivi, nonostante

siano passati tantissimi anni. La nonna vestita di nero con lo scialle nero intorno alla

testa era l'immagine dell'Addolorata. Lo zio non è mai riuscito a superare questa

tragedia, nonostante si sia risposato, forse per cercare di sopravvivere. I suoi occhi

erano sempre pieni di lacrime ogni volta che incontrava noi nipoti. Voglio infine aggiungere una cosa

che mi pare estremamente ingiusta: quando a Gorla, nel luogo dove sorgeva la scuola,

eressero il monumento con l'annesso ossario, le Autorità negarono il permesso di

collocare le ossa della mamma e della figlia più piccola con quelle delle figlie più

grandi, in quanto solo queste erano alunne della scuola. Sono morte insieme e noi non

abbiamo voluto dividerle in nessun modo, perciò esse sono sepolte nel Cimitero di

Musocco. Quattro cellette, una accanto all'altra, a testimoniare l'assurdità della

guerra. Esse vivranno sempre nel ricordo della famiglia Beccari e di tutti quelli che

vissero quei giorni. testimonianza di Pierina

Cesarotti Sono la sorella minore di una

ragazzina di 14 anni che purtroppo perì quel giorno. Si chiamava Margherita Cesarotti ed

era nata a Soncino (CR) il 9 maggio 1930: abitavamo allora nei pressi della scuola, in via

Asiago 56. Mia sorella, superata la quinta elementare, come d'uso in quei tempi era

apprendista da una sarta che abitava in una cascina davanti alla scuola. Il tremendo bombardamento

coinvolse tutta la zona circostante; mia sorella si trovava seduta davanti alla macchina

per cucire che la schiacciò sotto il suo peso, ferendola gravemente al viso ed alla

testa, accecandola. fu deposta per errore fra i bambini morti, dove nostro padre la trovò

dopo affannose ricerche in tutti gli ospedali. Era gravissima, ma ancora viva. Vani furono

i tentativi di salvarla, la sera stessa morì. Non era più un alunna, ma venne sempre

ricordata con le altre piccole vittime della scuola. testimonianza di Ester

Faccetti Colombo La mia casa distava pochi isolati

dalla scuola Francesco Crispi. Anche quella mattina mi avviavo con la cartella in mano,

accompagnata da mia madre. Entrammo in classe ed iniziammo subito le lezioni; la mia

insegnante stava spiegando dei problemi quando all'improvviso suonò l'allarme che

preannunciava il pericolo: erano circa le 11,30. Una quarantina di apparecchi nemici

apparsi nel cielo sganciavano delle bombe sulla città. I bambini suddivisi nelle classi

erano stati avviati al rifugio: i più piccini l'avevano già raggiunto, gli altri erano

ancora sulle scale. Ricordo esattamente l'ammasso dei miei compagni che si sovrapponevano

l'uno all'altro per raggiungere il più in fretta possibile la cantina. Arrivai alla svolta

dell'ingresso, nel corridoio, dove c'era una porticina di legno marrone che conduceva al

rifugio e, di fronte ad essa, un'altra porta a vetri con dei gradini che davano sulla

scala. I bambini gridavano ed il bidello, per tenerli a bada, teneva le braccia e la gambe

aperte proprio sulla porta vetrata cercando di non fare uscire alcun bambino. Feci uno

scatto folle, passai tra le gambe del bidello e sgattaiolai sulla strada, trascinando con

me anche una mia amica, Luigia Magni, che abitava nella mia stessa via. Fu una corsa

all'impazzata e , a distanza di pochi secondi, la bomba assassina attraversando i due

piani dell'edificio scolastico, finì sulla scala. Il rovinio di essa ed il peso delle

macerie sfondavano il pavimento del piano terreno, diventando nel volgere di un istante

un'ecatombe d'innocenti. Lo spostamento d'aria mi

scaraventò sui gradini del mio portone ed una scheggia mi colpì ad un braccio. Mi

trascinarono all'interno del portone e tra lo spavento, il dolore e lo scroscio dei vetri

rotti risalii le scale. Aprii la porta di casa mia e vidi mia madre, che dal balcone aveva

assistito allo scempio, urlare come una pazza. Aspettava un bambino e subì le conseguenze

di quella vista straziante e disumana morendo dopo pochi mesi. Ancora una volta la barbarie

anglo-americana si era scatenata sulla nostra Milano e sulla mia famiglia. Era il 20

ottobre del 1944. testimonianza di Francesco

Cominetti Cinquant'anni sono passati, una

tregedia che non si può dimenticare. Un quieto venerdi d'autunno con il cielo sereno,

pulito, aria tiepida, senza un filo di vento. Anno tremendo di guerra, i bambini sono a

scuola, le fabbriche lavorano, giornata tranquilla fin dopo le 11, quando suonano le

sirene. Sinistro rumore d'aeroplani sul nostro rione, gente in cerca di rifugio con paura,

spavento. Ho visto le bombe venire giù rovinosamente: muri, platani, tram, persone

colpiti dagli spezzoni, case e officine sventrate, una disperazione. Tra le vittime due

miei cari compagni, lavoravamo assieme, morti a soli diciotto anni; sul vialone un cavallo

sotto il suo carretto, colpito, sta tirando i garretti. La scuola "Crispi"

colpita da una bomba, per duecento scolari e maestre una tomba. Genitori disperati, han perduto

la casa e i loro figlioletti, solo il dolore e rimasto loro. Frugano con affanno fra muri

pericolanti in cerca di feriti, sentito qualche lamento. Tutti questi bambini massacrati

erano innocenti, con questo tremendo conflitto loro non c'entravano niente. Cinquant'anni

da quel giorno sono già passati e nessuno ha ancora capito perchè l'hanno fatto; forse,

forse si sono accorti d'aver sbagliato... E' stato uno degli ultimi attacchi dal cielo

sulla nostra città; tutte le volte che passo davanti al monumento mi fermo e penso: quel

venti di ottobre io sono stato graziato, le bombe mi sono scoppiate vicine ed io mi sono

salvato. testimonianza di Natalina

Ferri, Comitato Familiari per le Onoranze ai Piccoli Martiri di Gorla Quest'anno siamo in un'aula piccola

ma bella. Vi sono quattro finestre tutte verso il cortile. Dalle finestre entra l'aria

pura e il sole caldo e perciò la nostra aula è sana. Vi sono sedici banchi, due armadi,

due tavolini, un pallottoliere, un portaombrelli. Da

questa aula della scuola elementare "Francesco Crispi" di Gorla, dopo 10 giorni,

venerdì 20 ottobre 1944, usciva per l’ultima volta il mio fratellino di 8 anni e

moriva durante il bombardamento; una bomba, caduta accidentalmente, colpiva gli scolari

che, ancora sulle scale, scendevano nel rifugio antiaereo a seguito della sirena

d’allarme suonata alle 11.15. Si

sarebbe forse salvato se, ascoltando un suo compagno, fosse scappato a casa con lui

(abitavano nella stessa casa in via Aristotele 7). No, fu la sua risposta, la maestra ha

detto di scendere al rifugio… Ogni

anno si tramanda la memoria del sacrificio dei 184 bambini, degli insegnanti e degli

assistenti della scuola "Francesco Crispi" che trovarono la morte sotto il

bombardamento. È passato ora a noi figli e fratelli il compito di onorare e mantenere

vivo il ricordo per le generazioni future. testimonianza di Antonio

Fontana Avevo da poco iniziato la prima

media a Turro. Due notti prima il famigerato "Pippo", aereo da ricognizione,

aveva colpito nei pressi della scuola che frequentavo. Il Preside, coi professori,

decisero di lasciarci a casa quel mattino. Essendo venerdi, con la mamma andammo al

mercato in cerca di qualche provvista. Tornammo a Gorla verso le 11,30 quando,

all'improvviso ci trovammo nel mezzo del bombardamento; ci riparammo alla meglio sotto una

siepe che delimitava una proprietà in via Bertelli. Passato il peggio e calato il gran

polverone, essendo illesi, ci incamminammo verso casa. Tornammo sul viale Monza, ovunque

c'erano morti e distruzione. Arrivati all'incrocio,

percorremmo via Monte San Gabriele dove vedevo solo macerie e morti. Incontrammo gente che

accorreva verso la scuola colpita, allora corsi verso l'oratorio cercando Don Ferdinando,

per informarlo di quanto avevo sentito. Questi, inforcata la bicicletta, si precipitò

verso la scuola. Tornato a casa, trovai mia sorella Mariuccia che fortunatamente si era

salvata, a parte una piccola ferita che che si era procurata correndo verso casa. Sono

tornato sul viale Monza, dove potevo vedere i binari del tram divelti, le case distrutte;

un carro con la marmellata proveniente probabilmente dalla Brianza con il cavallo morto. Cercai il signor Edmondo, un

meccanico che per poco o nulla riparava le nostre biciclette, si era salvato! Poi mi sono

incamminato verso la scuola dove ho incontrato il signor Pioltelli, il nostro postino, ed

il signor Cattaneo che gestiva una trattoria. Cercavano il modo di scendere nel rifugio

della scuola per cercare i loro figlioletti. Trovarono un varco dal lato del cortile, io

riconobbi l'ingresso del rifugio e li precedetti in quel buio pesto. Dopo pochi passi

però, il signor Pioltelli mi prese per un braccio e mi rimandò all'uscita, essendosi

reso conto del rischio che stavamo correndo. Nel frattempo sul cumulo di macerie si

accalcavano sempre più persone con l'intenzione di rendersi utili, ma senza fare caso al

sovrappeso che gravava sulla soletta sovrastante la cantina; di li a poco infatti la volta

cedette e quei due poveri genitori rimasero sepolti con i loro piccoli. testimonianza di Maria

Francesca Fontana Quel mattino mi recai a scuola

come ogni giorno (frequntavo la quarta elementare) e alle 11,30 suonò la sirena di

"piccolo allarme". Ci avviammo subito verso il rifugio in cantina, ma, una volta

nell'atrio, cominciò a suonare il "grande allarme" che la signora De Benedetti

(mia insegnante morta nell'episodio) interpretò come "cessato allarme",

mandandoci fuori verso casa. Appena fuori dalla scuola sentii qualcuno gridare

"Eccoli la!" ed alzando lo sguardo scorgemmo gli aerei in formazione nel cielo

sopra di noi. Restammo alcuni secondi a guardare lo spettacolo, poi la gente cominciò a

gridare ed a scappare e i miei compagni di classe tornarono nel rifugio della scuola

mentre io, disubbidendo, mi avviai di cosa verso casa. Dopo pochi metri cominciarono a

piovere le bombe. Non sentii alcun rumore, ma mi trovai in mezzo ad un caos incredibile:

polvere dappertutto, buio pesto come di notte, pezzi di calcinacci e di muri che volavano,

gente che gridava. Facevo fatica a respirare e mi sentivo scoppiare i polmoni ma

continuavo a correre. Stavo per arrivare a casa quanto

sentii un forte strattone ad un braccio perchè a pochi metri da me era caduta una bomba e

lo spostamento d'aria mi aveva strappato la cartella dalle mani (la trovammo il giorno

seguente che galleggiava nel cratere piena d'acqua per la rottura delle tubature),

uccidendo un uomo che giungeva in bicicletta. Finalmente arrivai nell'androne di casa dove

era pieno di gente che si faceva medicare dalla portinaia (aveva la cassetta del pronto

soccorso) perchè anche il tram era stato colpito, le rotaie divelte. Ero spaventatissima,

ma anche curiosa di notizie dei miei famigliari e compagni, ma restavo ad aspettare nel

portone. Poco dopo arrivò mio padre che alla mia vista mi abbracciò piangendo a dirotto

e mia madre con mio fratello, che quel giorno erano fuori, che manifestarono nello stesso

modo la gioia di vedermi. Ero felice che fossimo ancora tutti insieme. Mio padre mi disse che aveva

cercato come un disperato fra i corpi estratti dalle macerie della scuola e che l'intera

costruzione era crollata uccidendo tutti i miei compagni. Allora pensai alla mia compagna

di banco Marina Della Valle e a tutti gli altri (di cui ora purtroppo non ricordo i nomi)

e piansi. Il giorno dopo girovagai come intontita a guardare cio che rimaneva del

quartiere. Non c'era piu acqua nè luce nè gas. Nella via Pirano era rimasta in piedi

solo la mia casa e quella del civico quattro. La scuola, un cumulo di macerie,

era piena di genitori che cercavano i propri figli tra i corpi che venivano allineati e,

man mano che venivano riconosciuti, messi in casse di legno grezzo con una targhetta con

il nome. Venivano poi caricate su camion militari (alcune, ricordo, avvolte nella bandiera

tricolore) e portate in Chiesa per il funerale comunitario, erano decine e decine. Là

c'erano tutti i miei compagni e questo mi riempiva di sgomento ancor più che l'essere

sopravvissuta. Ricordo che di Elena Conte (frequentava la seconda classe) non fu più

ritrovato nemmeno il corpo. Quell'anno noi sopravvissuti, una trentina, finimmo l'anno

scolastico presso i locali di una circolo ricreativo che era stato risparmiato; si

chiamava "il Boschetto". testimonianza di Sergio

Francescatti E' una mattina come tante altre,

con cielo limpido e soleggiato; sono in classe, dove frequento la seconda elementare. La

nostra insegnante maestra Gazzina, ci sta spiegando come eseguire il compito a casa, il

tema "Il mio quaderno". Le spiegazioni sono lunghe ed approfondite, nessuno

sente il suono del primo allarme al suono del quale di solito ci affrettiamo a raggiungere

il rifugio. La bidella, verso le 11,15, viene in classe per sollecitare la nostra discesa:

per la premura si scrive solo il titolo del tema, mentre la data e il completamento delle

spiegazioni vengono rimandate al nostro ritorno in classe (intanto suona il secondo

allarme). Giunto nel rifugio sento freddo e

mi accorgo di aver dimenticato in classe il soprabito. Ritorno al secondo piano per

recuperarlo, ma quando giungo davanti all'attaccapanni non riesco a prendere il mio

indumento perchè non ci arrivo: questo indugio mi salverà la vita. Vedo uno scolaro più

grande e gli chiedo di aiutarmi. Con il soprabito sul braccio e la cartella nell'altra

mano comincio a scendere le scale al suo fianco; gli chiedo come si chiama, mi risponde:

"Ambrogino". Arrivato all'altezza del

pianerottolo del primo piano sento in lontananza i primi scoppi, con curiosità ed

incoscienza tipica dei bambini ci affacciamo al finestrone delle scale ad osservare in

lontananza gli aerei che sganciano le bombe. Rendendoci conto che gli scoppi si avvicinano

sempre di più riprendiamo a scendere. Arrivati alla porta d'ingresso del rifugio

Ambrogino dice: "Io vado a casa, tanto quando sarà finito l'allarme sarà terminata

anche l'ora delle lezioni". Lo seguo. Percorriamo il corridoio laterale per

raggiungere una seconda uscita perchè quella principale è chiusa. Raggiunta la porta

(sono circa le 11,30) l'edificio scolastico viene colpito. Sento un fortissimo boato, la

percezione di precipitare nel vuoto, un acre odore di zolfo, vedo solo fumo e polvere. Passano alcuni minuti, mi ritrovo

in ginocchio con il soprabito e la cartella stretti in mano e vedo gli occhi sbarrati e

immobili di Ambrogino. Per istinto mi libero delle macerie che mi ricoprivano

(fortunatamente non erano molte avendo la porta ed il pianerottolo creato una nicchia);

non sono ferito tranne alcune estese escoriazioni e trovo quindi la forza di uscire e

scappare... correre... correre a casa in viale Monza 158. Percorro la strada che di solito

faccio con la mamma, le vie laterali Aristotele e Pirano (scelta questa che per la seconda

volta mi salverà la vita, dal momento che se avessi percorso la via Monte San Gabriele ed

il viale Monza sarei stato colpito da altre bombe). Ci vedo poco per la fitta

polvere, piango e chiamo la mamma: all'altezza del numero tre di via Pirano vengo trovato

da un conoscente, il signor Franco Rusconi, che mi prende in braccio per portarmi a casa.

Riesco solo a dirgli: "Le scuole sono giù... i bambini sono sotto", poi svengo

e da questo momento non ricordo altro. Il signor Rusconi, incredulo, va a verificare con

altre persone e organizza i primi soccorsi.

guarda su Youtube

Se non riuscite a vedere il filmato all'interno della finestra nella pagina, cliccando sul collegamento potrete visualizzarlo direttamente a schermo intero. testimonianza di Graziella

Ghisalberti Savoia 20 ottobre 1944, ore 8,00, tutti

presenti... Sembra impossibile siano già

passati oltre cinquant'anni! Ma il ricordo è ancora vivo! All'epoca avevo 7 anni,

frequentavo la seconda elementare. Ricordo che alcuni genitori riportarono a casa i loro

figlioli che erano sfollati per essere al riparo dai frequenti bombardamenti che

avvenivano su Milano.Tra questi, la cugina di mia mamma riportò a casa, per l'inizio

dell'anno scolastico, il piccolo Edoardo di 6 anni. C'era la convinzione che qui a Gorla

non avrebbero mai bombardato, anzi, vorrei portare l'esempio dei signori Boerchi che,

abitando a Turro avrebbero dovuto mandare il loro figlio alle scuole di via Russo (situate

vicino la ferrovia), avevano preferito invece iscriverlo a Gorla perchè si sentivano più

sicuri in caso di nuove incursioni aeree... Arriviamo a giovedì 19 ottobre

1944. Il nostro quartiere è sorvolato da alcuni aerei alleati provenienti da est e

diretti a nord-ovest: al loro rumore siamo usciti tutti ad "ammirarli". A me

però fecero paura, anche perchè ero già terrorizzata dai vari allarmi e dalle visite

notturne del famoso "Pippo". E veniamo al triste venerdì 20 ottobre: era forse

la prima volta quell'anno che la mamma mi accompagnava a scuola. Si, perchè avevamo un

ristorante con annessa pesa pubblica e, dovendo recarsi in Municipio per rifornirsi dei

bollettari per la suddetta pesa, aspettava alla fermata il tram che era molto in ritardo. Pertando, alla mia richiesta,

accompagnò a scuola sia me che il mio cuginetto Edoardo; quest'ultimo continuava a

voltarsi ed a mandare baci alla mamma che lo salutava dal balcone. Arrivati davanti alla

scuola, abbiamo incontrato la mia cara maestra, la signora Aurora Contreras, che arrivava dal ponticello sulla Martesana. Scambiati i

saluti, la mamma disse: "Che bella giornata!", la maestra rispose:

"Sapesse signora come sono preoccupata, con una giornata così limpida potrebbero

venire a bombardarci, noi siamo obbligate a venire a scuola... se voi teneste a casa i

vostri figli...". Fu quella l'ultima volta che la mamma e la mia maestra si

parlarono. Entrati a scuola, come sempre ci

siamo recati in cortile per la cerimonia dell'alzabandiera, per poi raggiungere le nostre

rispettive classi. A quei tempi si curava molto l'ortografia, e mi ricordo bene che per

perfezionare la nostra scrittura quella mattina ci eravamo esercitati nello scrivere

un'intera pagina di "D" maiuscole; le avevo fatte così bene che la signora

maestra mi mandò in Segreteria per mostrarle alla Segretaria, la signora Fausta Buratti

Musolino, che molti anni dopo ho ritrovato al Trotter (la scuola elementare di Rovereto

frequentata da mio figlio): questa fu l'unica tra le insegnanti a salvarsi. Erano circa le 11,20 quando è

suonato l'allarme, non si capiva bene se era il piccolo o il grande. Informateci

nuovamente in Segreteria, ci è stato detto di fare la cartella e portarci all'uscita, dal

momento che eravamo prossimi al termine delle lezioni: la mia classe era al primo piano

dell'ala poi distrutta, dove c'erano anche le scale, mi incamminai quindi in direzione dei

gradini. I piccoli delle prime classi sono stati accompagnati nel sottostante rifugio, per

gli altri era facoltativo, volendo avrebbero potuto andare verso casa. Uscita dalla porta laterale con

la cartella e l'inchiostro, dopo pochi metri ho alzato gli occhi ed ho visto un gruppo

d'aerei tutti d'argento, che brillavano al sole. Terrorizzata e seguita da altre tre

compagne: Giuditta, Noemi e Fanny, siamo tornate sui nostri passi per andare nel rifugio.

Sulla porta c'erano la nostra maestra, signora Contreras e la signora Gazzina, insegnante

dei maschi, da noi giudicata molto severa; entrambe ci dissero di andare a casa. Arrivate

di nuovo all'altezza del cancello principale, esattamente davanti all'attuale monumento,

siamo nuovamente tornate indietro verso la scuola, gesto questo ripetuto un altro paio di

volte. A questo punto la nostra maestra

si era convinta di lasciarci scendere nel rifugio, ma l'altra invece disse: "Andate

via, che se succede qualcosa la responsabilità è nostra". Gridavo che erano

incoscenti gli insegnanti a mandarci in strada con un bombardamento in corso, non

rendendomi conto che proprio a quella sua decisione devo la mia salvezza, mentre loro sono

tutti morti. Arrivata all'altezza del numero 1 di via Fratelli Pozzi, le mie compagne

riuscirono a rifugiarsi nel portone di quella casa; io invece continuando a correre e

gridare caddi, senza riuscire a rialzarmi (probabilmente era l'effetto dello spostamento

d'aria dovuto all'esplosione della bomba). Uscì la portinaia che, afferrandomi per un

braccio, mi rialzò e mi ricoverò all'interno dell'androne. All'improvviso caddero tutti i

vetri, la portinaia ci raccomandò quindi di ripararci la testa con la cartella. Guardando

fuori vidi diventare di diversi colori, grigio, rosso, arancione... poi un silenzio

irreale ed un gran polverone. Ero convinta di impazzire o di morire, per questo volevo

buttare via la cartella e l'inchiostro, non me ne importava più niente. Però pensai che

se si fosse trattato di un brutto sogno, se stavo solo immaginando tutto, sarebbe stato

meglio non buttare via niente, anche perchè avrei preso una sgridata dalla mamma. Passato il polverone, la custode

voleva portarci nel rifugio, ma al mio rifiuto (pensavo che ormai sarebbe stato inutile

visto che il peggio era passato) ci fece uscire dal cortile della casa, anche perchè il

portone da dove eravamo entrate era ostruito da cumuli di macerie cadute nella via. Quando

mi trovai all'aperto mi sembrò di essere finita in un altro mondo: al sole splendente

brillava tutto, vedevo tutto rotto e di colore argento. Scavalcando le macerie mi

incamminai verso casa quando sull'angolo di viale Monza incontrai mia mamma che veniva a

cercarmi. Pure lei, insieme a mio fratello

Pino (che aveva 5 anni), si sono miracolosamente salvati perchè, stando sulla porta

d'ingresso del nostro negozio, sono letteralmente volati nel retro dello stesso, mentre un

ragazzo che si trovava al loro fianco è morto schiacciato dallo spostamento d'aria contro

il muro. L'altro mio fratello, Aldo, di soli diciotto mesi, era nel retro con la nonna che

si è preoccupata di ripararlo dai vetri che cadevano, coprendogli la testa con una mano e

ferendosi lei. Io non ho riportato nemmeno un graffio, solo molta terra sul grembiule. Dopo avermi portato nel nostro

rifugio, la signora Piera, la nostra custode, mi diede un po' d'acqua (allora preziosa),

poi cominciarono ad arrivare le mamme dei miei compagni, chiedendomi se li avevo visti.

Purtroppo no. Tra i volontari accorsi alla scuola c'era il papà del mio cuginetto

Edoardo, che ha continuato a scavare ed a estrarre bimbi; il suo è stato trovato il

giorno dopo verso mezzogiorno. Angioletta, la mamma, l'ha preso in braccio e sfidando

quelli della "Muti" l'ha portato a casa. Si è fermata in negozio da noi ed ha

voluto dell'aceto per rianimarlo: era ancora caldo, ma la testa era tutta rotta. Lei se

l'è tenuto in braccio fino al momento del funerale, quando in ultimo ha fatto ancora la

pipì. Dall'immagine di questa povera mamma si è avuto lo spunto per la statua del

monumento, creato dopo sette anni dallo scultore Remo Brioschi. Edoardo è stato l'unico

bambino ad avere la cerimonia privata, mentre tutti gli altri venivano portati al cimitero

su grossi camion. Ricordo la chiesa piena di bare adagiate sulle panche. Superati i primi giorni e per

rispetto verso le altre mamme che nella tragedia avevano perso i loro figli, mia zia e mia

nonna decisero di ospitarmi in Brianza, a Peregallo di Briosco, e siccome la mamma

frequentemente tornava a Milano, per poterlo fare senza i miei pianti mi mandarono a

scuola a Briosco dove ho trovato una brava maestrina, Merli Mariangela, anche lei

sfollata, e nuovi compagni, tra questi una cara bambina, Fagotti Laura, trasferita dalla

città e poi morta insieme alla mamma, alla zia ed alla nonna in un bombardamento avvenuto

ancora su Milano, in zona di piazzale Loreto, durante l'inverno. Conservo ancora la sua

foto che mi aveva portato il suo papà insieme ad un piccolo libretto che avevano creato

raccogliendo i nostri pensierini. Poi, verso febbraio, mentre mi

trovavo ancora a Briosco, vennero alcuni aerei a mitragliare le vicine fornaci, dove

sembrava che fossero state nascoste delle armi. In quell'occasione riuscimmo a ripararci

su una piccola isoletta tra le diramazioni del fiume Lambro, sotto alcuni alberi spogli

(visto il mese invernale). Anche questa volta sbagliarono, colpendo un asilo

fortunatamente vuoto se non per una povera suora che si trovava lì. Dopo queste

esperienze in me è rimasta l'avversione per gli aerei. Forse mi sono dilungata un po'

troppo in una descrizione infantile, ma ho cercato di ricordare quanto vissuto allora da

una bambina di 7 anni, sola, in un bombardamento che non potrò mai dimenticare e che

vorrei tutti ricordassero con più attenzione, soprattutto da parte delle Autorità. Riprendendo la frase iniziale,

concludo questo mio racconto così: ore 11,30, è sceso un grave silenzio, ora quasi tutti

assenti, per sempre uniti in un eterno riposo con i loro insegnanti. testimonianza di Giuliano

Lazzaroni I fatti accaduti

quel giorno, da raccontare più o meno sono sempre gli stessi. Anch’io quel

venerdì mattina andai a scuola come tutti, frequentavo la quinta, il mio maestro si

chiamava Consonni Silvio. La mattinata

scolastica trascorse regolare come tutte le precedenti, alle ore 11,15 suonò il piccolo

allarme, il Maestro ci fece preparare per scendere al piano terra in attesa delle ore

11,30 quando finivano le lezioni, ma qualche minuto prima di quell’ora suonò il

grande allarme, le porte della scuola erano già semiaperte e gli scolari iniziarono

uscire per andare a casa. Grazie a questo i miei compagni di classe si salvarono quasi

tutti, perché appena usciti si avviarono per raggiungere le loro abitazioni. Io, abitando a

due passi dalla scuola e dato che i miei genitori mi suggerivano sempre di tornare a casa

se mi era consentito di farlo, ero già in cammino, del resto non avevo che da

oltrepassare il ponticello sulla Martesana ed entrare nel negozio di via Bertelli 8; ma

sentendo il rombo dei motori istintivamente guardai in cielo e vidi gli aerei disposti in

formazione, ne contai 36… nel mentre uno dei Vigili di zona che conoscevo perché

avevano l’ufficio proprio in quella piazza (allora chiamata piazza Redipuglia) mi

chiamò per nome, gridando a voce alta: "Giuliano scappa a casa che stanno

bombardando". Effettivamente

notai che dagli aerei cadevano come dei puntini luccicanti che si avvicinavano a terra,

allora corsi verso casa ma la saracinesca del negozio era chiusa, non potendo entrare,

cercai la via dell’accesso posteriore, entrai al n° 8 di via Luigi Bertelli ma anche

questa possibilità era negata, il cancelletto in legno che delimitava la proprietà era

chiuso; allora mi spostai nel secondo cortile dove esisteva un rifugio antiproiettile a

forma di zeta costruito da poco, ma non ebbi tempo di mettere i piedi sui gradini del

rifugio per scendere che le bombe sganciate toccarono terra, più che un bombardamento

sembrava una scossa di terremoto, lo spostamento d’aria mi scaraventò in fondo ai 7

o 8 gradini che c’erano, rimasi un po’ intontito ma mi ripresi in fretta, cercai

i genitori, li trovai con altri conoscenti e mi passò un po’ lo spavento. Ma gente, pensate

il mio caso, chi mi ha protetto quel venerdì 20 ottobre… Sono scampato

alla morte dalla bomba caduta sulla Scuola, ma se fossi riuscito entrare in casa

dall’entrata posteriore mi sarei fermato cercare i miei genitori, avrei perso minuti

preziosi e sarebbe stata la fine perché di bombe sulla mia casa ne sono cadute due (una

sulla casa e una in cortile). Non parliamo poi

di quello che vedemmo all’uscita del rifugio, tutti frastornati e avvolti in una

nuvola di polvere, ma immediatamente ci giunse la notizia più tragica e allarmante: hanno

colpito la Scuola!!!! E’ stato compiuto il massacro! Un mio commento:

la guerra era quasi al termine, agli obbiettivi da colpire, se ancora esistevano, potevano

arrivarci in altri modi, le difese antiaeree ancora funzionanti che avrebbero potuto

creare problemi al passaggio di aerei sulla nostra città erano state annientate; questi

americani arrivano sul cielo di Milano per un’incursione e sganciano centinaia di

bombe da un’altitudine di 10.000 metri… ma che senso ha, quando era possibile

fare questa operazione da 1500-2000 metri forse non sarebbe accaduta questa carneficina. Gli abitanti di

Gorla, chi più chi meno, sono stati tutti coinvolti: io ho perso tre cugini sotto la

Scuola, il mio Maestro Consonni Silvio, la mia prima Maestra Gazzina Norma che dalla

classe prima elementare mi condusse in terza. Purtroppo a

quell’età non si ha la forza di comprendere l’enorme disastro causato da questi

criminali, che per liberarsi di un carico di bombe non usato che avevano a bordo le

buttino così all’impazzata senza pensare alle conseguenze. testimonianza di Elsa

Libanori Grandi Sono sorella di Fortunato,

scampato al tragico bombardamento del 20 ottobre 1944, che a quel tempo frequentava la

quinta elementare essendo nato il 15 giugno 1934 e di Giancarlo, nato il 15 maggio 1938

che frequentava la prima classe, purtroppo deceduto. Ricordo quel tragico giorno così: mi

trovavo in via Agnello presso una sartoria, per imparare; avevo sentito suonare l'allarme

poi più niente. Nel pomeriggio venne un cliente per ritirare dei capi e parlando con la

titolare le raccontò l'accaduto. Quest'ultima, sapendo che abitavo a Gorla, mi disse che

il tram per Sesto e Monza non effettuava regolare servizio perchè avevano bombardato la

linea e mi consigliò di incamminarmi subito verso casa dal momento che avrei dovuto farmi

a piedi la tratta da Porta Venezia a Gorla. Arrivata al capolinea di Porta

Venezia sentii la gente dire che avevano bombardato Gorla colpendo anche la scuola

elementare. Mi misi a piangere quando si avvicinò una signora che cercò di consolarmi

dicendomi che gli scolari si erano salvati tutti, forse era disinformata o si trattava di

una bugia detta a fin di bene. Iniziai a percorrere il corso Buenos Ayres ed il primo

tratto di viale Monza ma quando giunsi a Gorla mi resi conto di quanto la verità fosse

più amara. Davanti a casa trovai mio fratello Fortunato in lacrime, ricorderò sempre i

suoi occhi sbarrati e il fatto che non riuscisse a dire una parola. La mamma non c'era perchè era

davanti alla scuola. In quel momento arrivò mio padre di ritorno dal lavoro, anche lui

era all'oscuro di tutto. Lavorava alla Pirelli Bicocca che in quello stesso giorno era

stata bombardata. Entrambi ci recammo davanti alla scuola a cercare la mamma. Nei miei

occhi è ancora vivo quel ricordo di straziante dolore. Lì trovai anche la sorella di mio

padre che cercava suo figlio anche lui deceduto, si chiamava Masiero Gianfranco, aveva

sette anni. Non avrei mai creduto di dovere rivedere continue stragi di bambini innocenti,

ora sono nonna e mi domando sempre perchè anche i miei nipotini debbano vedere ancora

queste orribili cose. testimonianza di Don Angelo

Majo, Arciprete del Duomo di Milano Nonostante il rapido trascorrere

del tempo, da quel 20 ottobre sono passati oltre cinquant'anni, nella mia memoria è

sempre vivo il ricordo del bombardamento aereo che in pochi istanti travolse, con i loro

insegnanti, più di duecento bambini delle scuole elementari tra i quali mio fratello

Giuliano, la nonna e tre cuginetti. Ho ancora impressa nella mia mente l'immagine di mia

mamma che, partendo a piedi da Gorla, era venuta in Arcivescovado, dove frequentavo gli

studi per diventare sacerdote, a portarmi la tragica notizia del bombardamento che aveva

distrutto un intero quartiere, mietendo centinaia di vittime. Rivedo, affranti, le mamme e i

papà dei bambini sepolti sotto le macerie e i corpicini delle piccole vittime innocenti

allineati nella vecchia chiesetta di San Bartolomeo dove il beato cardinale Schuster, tra

i primi ad arrivare a Gorla, sostò in preghiera, dicendo sommessamente parole di conforto

e di fede alle mamme in pianto. Nella mia abitazione di viale Monza 154, resa inabitabile,

aiutai i miei genitori a porre in salvo le cose che il bombardamento aveva risparmiato,

portandole in due camerette della casa parrocchiale che il parroco aveva messo a nostra

disposizione. Ci saremmo rimasti lunghe settimane. Quando mio padre, scampato

miracolosamente ad un grappolo di bombe gettandosi sotto ad un vagone di un treno fermo

alla stazione di Greco, arrivò a casa, rimase impietrito dal dolore e da quel momento

venne aggredito da crisi di cuore che l'avrebbero portato alla tomba. Giornata di lutto e

di dolore che segnò la vita di tante famiglie e che i superstiti ancora oggi ricordano

con immutata sofferenza, anche se confortata dalla certezza che i loro bambini sono stati

accolti dal Signore in Paradiso insieme agli Angeli. testimonianza di Franca Malosio 20 ottobre 1944: un giorno che non dimenticherò mai Avevo 8 anni e frequentavo la terza classe nel turno del pomeriggio (noi bambini che abitavamo in via S. Erlembardo per motivi di spazio non potevamo stare nella scuola insieme ai bambini del quartiere...). Quella mattina siamo usciti per fare una passeggiata con le suore che ci facevano il doposcuola, visto che il tempo era molto bello. Abbiamo camminato per le vie del quartiere e poi ci siamo fermati in Chiesa per una preghiera. La prima sirena dell'allarme non l'abbiamo sentita e siamo rimasti tutti seduti dentro la Chiesa. Quando è suonato il secondo allarme, le suore ci hanno detto che saremmo andati nel rifugio della scuola. Non abbiamo fatto in tempo ad uscire perchè è scoppiato il finimondo: vetri e calcinacci che cadevano, seggiole che volavano e subito la chiesa si è riempita di un fumo nero denso e di polvere, non si vedeva più niente! Spaventati, siamo tornati verso l'Altare e il Parroco, Don Paolo Locatelli, ci ha portati nella cantina sotto la sua casa. Non mi ricordo quanto tempo siamo rimasti là, poi finalmente siamo usciti e non sapevamo che la scuola era stata bombardata. Poi è arrivata una mia sorella maggiore, spaventata e agitata perchè non mi trovava e con lei sono tornata a casa. Avevo tanta paura: ho visto case crollate in macerie, dovevamo stare attente a camminare per non inciampare per tutto quello che c'era in strada. Anche nelle nostre case erano cadute le bombe, però la mia ha avuto solo pochi danni. Quando ho saputo della scuola, ho pianto pensando ai miei compagni e alle maestre che non avrei più rivisto. Questo è il mio ricordo e ancora adesso non riesco a guardare un film sulla guerra o che parla dei nazisti o del fascismo. Tutto questo l'ho raccontato ai miei nipoti e ora anche ai pronipoti... testimonianza di Augusta Martello Lavoravo in una fabbrica a

Precotto (Fratelli Menichini), mio marito era prigioniero in Egitto. Quel giorno sentimmo

le sirene del grande allarme ed io, consapevole che avevo a casa due bambine ed uno alla

scuola di Gorla, anzichè andare nel rifugio corsi a casa nascondendomi nelle siepi quando

bombardavano. C'era un fuggi fuggi generale e la gente diceva che avevano colpito le

scuola di Gorla e di Precotto. Corsi a casa per prendere le bimbe, una di quattro anni e

l'altra di sette, che non avevo mandato a scuola perchè ammalata. Giunta nel cortile vidi

i miei tre figli salvi; Gianni, il più grande, aveva marinato la scuola. Me li sono

stretti al petto e sono corsa a scuola per vedere se si poteva fare qualcosa. Giunta sul luogo vidi che erano

gia presenti gli uomini dell' U.N.P.A., i militari e la popolazione. Tutti si davano da

fare per estrarre i morti, allineandoli per terra; ben pochi furono salvati. Nella scuola

di Precotto i piccoli vennero messi in salvo grazie ad un sacerdote, Don Carlo Porro, che

era riuscito ad entrare nel rifugio rimasto intatto; a Gorla invece il rifugio aveva

resistito ma era rimasto vuoto, dal momento che i piccoli erano morti tutti sulle scale.

Io ringraziavo Dio che i miei figli erano salvi, ma ripensavo a quegli aviatori americani,

a come avessero potuto bombardare a tappeto tutta la zona, colpendo le fabbriche, ma

soprattutto coinvolgendo la popolazione civile. testimonianza di Nerea

Mingozzi Da parecchi mesi eravamo sfollati

in Veneto, ma ai primi d'ottobre per l'inizio della scuola, rientrammo a Milano. Mio

fratello Graziano faceva la quinta, aveva dieci anni, era un ragazzino studioso, buono,

giudizioso. Ricordo che era molto geloso di me: guai a chi mi faceva un dispetto o uno

scherzo. Diceva:"E' mia sorella". Mi proteggeva ed io ero orgogliosa di questo.

Il mio ricordo di quella triste mattina inizia alle 8, mi ricordo come se fosse ora: nel

cortile della casa di ringhiera della Vecchia Gorla, in via Pisino 6, c'è un gruppo di

otto bambini che si chiamano, gridano tra loro. Festosi, allegri, anche mio fratello ed io

ci uniamo al gruppo incamminandoci verso la scuola, mentre le mamme dalle finestre ci

salutano facendoci le ultime raccomandazioni. Ricordo l'appello in classe fatto

dall'insegnante Contreras, una signora dolce: io ero la sua simpatia! Il ricordo si fà

più vivo quando suona una sirena, sono circa le 11, la giornata è luminosa, il cielo

limpido e trasparente. Qualcuno dice: "E' il piccolo allarme". Si temporeggia,

l'insegnante raccomanda la calma, io mi ero già alzata dal banco; poco dopo scendiamo le

scale. Le prime siamo noi della prima classe, ricordo il saluto della direttrice, passo

davanti alla classe di mio fratello, lo vedo e gli faccio una linguaccia, lui ride e mi

risponde: "Ci vediamo giù al rifugio". Saranno le sue ultime parole. Le scale proseguono verso

sinistra per il rifugio, noi ci fermiamo per aspettare le altre classi. Alla mia destra

c'è la porta d'entrata aperta, dico alla mia compagna: "Vado a casa, tanto ormai è

quasi mezzogiorno e la scuola è finita". Senza pensarci troppo infilo il cancello e

mi metto a correre, dietro di me qualcuno mi segue, non so quanti. Sento una voce che

urla: "Tornate indietro, domani vi faccio sospendere!"; era il bidello che si

apprestava a chiudere la porta. Poverino, è morto anche lui. So che ho corso come un

leprotto fino a via Asiago dove, davanti alla chiesa, vengo raggiunta dallo spostamento

d'aria di una delle bombe, probabilmente proprio quella che ha colpito la scuola. Mi

rimetto in piedi ma torno di nuovo a cadere, per lo scoppio di un'altra bomba. Per la strada qualcuno riesce a

raccogliermi ed a portarmi nel rifugio di casa mia. Le mamme mi domandano della scuola, io

non so niente, sono sbigottita, faccio fatica a parlare. Chiedo dove sia la mia mamma e mi

dicono che era andata al mercato di Turro, mi metto ad aspettarla, sentendomi più

tranquilla. Lei, tornando da Turro, deve passare sul Ponte Vecchio e davanti alla

scuola, dove sono trascorsi pochi minuti dall'esplosione. Vedendo la scuola crollata,

quasi impazzita, urla: "I miei bambini, i miei bambini!", cercando di scavalcare

le macerie ancora piene di fumo e polvere e di un odore particolare che tuttora ricordo. Qualcuno cerca di

tranquillizzarla dicendole: "Ho visto Nerea, i tuoi sono a casa". Lei con il

cuore in gola si precipita per assicurarsi. Quando mi vede mi chiede: "E

Graziano?", io le rispondo di non sapere dove sia, di averlo visto in classe poco

prima di scendere in rifugio. Lei mi prende per mano ed insieme corriamo verso la scuola.

Raggiunta la piazzetta ho visto scene che nella mente di una bambina di sette anni hanno

lasciato un ricordo indelebile. Pochi minuti dopo, ricordo, ecco che tornano gli aerei a

bassa quota, tanto da riuscire a vedere in viso i piloti. Troviamo

riparo nella cascina lì di fronte. Torniamo per cercare mio fratello

quando vedo una mano uscire dalle macerie, riconosco gli anelli della mia maestra, la

signora Contreras. Vedo un bambino penzolare appeso solo per la cintura del grembiule ad

una calorifero, riconosco un compagno di mio fratello. Arrivano poi i camion dei

"caschi neri" (quelli della "Muti"). Questi allontanano tutti dicendo:

"Sono tutti in rifugio, chiedono acqua". Fin qui ho tutto ben inciso nella mia

mente, poi il ricordo si annebbia. Arrivata la sera nessuno di noi riusciva a dormire, era

la prima notte senza mio fratello. Nei giorni seguenti ho potuto rivedere i miei compagni

di scuola al Cimitero Monumentale, a quello di Musocco, nelle sale mortuarie dei vari

ospedali. Dove andavano i miei genitori, io ero con loro. Alla fine riusciamo a ritrovare

il corpo di mio fratello insieme ad altri bambini. Quello che mi ha fatto tanto male è di

averli trovati tutti allineati per terra, tutti silenziosi, si sentivano solo i pianti

strazianti dei genitori. Non mi sembrava giusto, loro così rumorosi, allegri, scherzosi.

Ricordo poi i funerali, tutte quelle casse in legno grezzo, non su carri funebri ma su

camion militari. Ricordo ancora i genitori che mi baciavano, mi toccavano, mi chiedevano

perchè io fossi viva ed i loro figli no, non sapevo cosa rispondere. E' stato un periodo

della mia vita che non potrò mai dimenticare. testimonianza di Lidia Moioli Quel giorno terribile non è

facile da rievocare, avevo dodici anni e lavoravo già da una sarta mentre mio fratello

Umberto frequentava la prima elementare. Abitavamo in via Monte San Gabriele, in uno

stabile a ridosso della scuola: bastava girare l'angolo e Umberto era davanti al portone.

Sembrava un giorno come gli altri e invece... Alle ore 11,20 suonò il piccolo allarme e

mia madre, allertata dagli aerei che numerosi giravano sul nostro quartiere, corse a

scuola a prendere mio fratello. In quell'attimo caddero le bombe che colpirono l'edificio. Mia madre, per lo spostamento

d'aria, fu scaraventata lontano, non arrivando quindi al portone si salvò. Ricordo come

fosse ieri il caos, le macerie fumanti, le urla delle mamme e dei papà che scavavano con

le mani cercando di fare presto a liberare i bambini e poi la notizia che Umberto era

morto con altri duecento scolaretti. Come descrivere tanta disperazione... Purtroppo

restammo anche senza casa che era crollata insieme alla scuola; non avevamo più niente e

venimmo ospitati da parenti. Dopo alcuni mesi la guerra finì,

trovammo un nuovo alloggio e ricominciammo a vivere. Ad ogni famiglia coinvolta nella

strage venne consegnato un fascicolo contenente scritti e fotografie dell'accaduto, che i

miei genitori sfogliavano continuamente senza rassegnarsi mai. Un giorno decisero di

bruciarlo nella stufa perchè si accorsero che rischiavano di perdere la ragione. Vorrei

che le nostre testimonianze silenziose fossero urla per i sordi che anche oggi fomentano

le tensioni fra i popoli, dimenticandosi quanto dolore ha causato la guerra a Milano ed a

perenne ricordo sia di monito la morte di duecento vittime innocenti in quella tragica

mattina. testimonianza di Giancarlo

Novara In quel giorno di cinquantacinque

anni fà, il 20 ottobre 1944, io Giancarlo Novara avevo 7 anni e frequentavo la terza

elementare nella scuola di Gorla. La mia maestra si chiamava Signora Pistone, perita nello

stesso bombardamento. Io l'avevo conosciuta all'inizio dell'anno scolastico. La prima e la

seconda elementare le avevo frequentate in una scuola di Fiesso d'Artico (Venezia), dove

ero sfollato con la mamma presso i nonni. Poichè l'8 settembre si diceva che la guerra

era finita, noi rientrammo a Milano. Di quel maledetto giorno il

ricordo è ancora vivo in me: era come una giornata di fine estate e parecchi ragazzi

avevano marinato la scuola per andare a fare il bagno nel Naviglio Martesana. Avevamo le

finestre aperte per il gran caldo e in lontananza, sul viale Monza, si sentivano rumori di

cingoli come se passassero dei carri armati. Alle ore 11,15 suonò l'allarme e

tutte le maestre ci misero in fila per portarci ai rifugi. Stavamo scendendo le scale

quando suonò il cessato allarme; improvvisamente, senza sentire nessuno scoppio, ci

trovammo al buio sepolti sotto le macerie. Mi sembrava di avere le gambe dietro la schiena

e sentivo la voce dei miei compagni chiamare "Mamma", le voci con il passare del

tempo si affievolivano sempre di più. Dal racconto di mio padre e dei miei zii seppi che

a salvarmi la vita fu un capo pompiere, il Signor Pacchetti, che abitava in via Tofane n.

5 e che, con un piccone, abbattè la parete e li mi trovò, caricandomi su un'ambulanza e

ricoverandomi all'Ospedale Maggiore di via Francesco Sforza. Mi misero insieme ai morti, e qui

un sacerdote si accorse che ero ancora vivo, dandomi l'Estrema Unzione. Mi portarono in

sala operatoria e con delle linguette d'acciaio mi aprirono i denti che dallo spavento

sembravano inchiodati, liberandomi la gola da un sasso che mi soffocava. Mi risvegliai

dopo cinque giorni nel reparto Granelli. Avevo riportato tante graffiature e un buco nella

gamba ancora visibile. Da quanto ero conciato non mi riconobbe neppure mio padre che era

tra i soccorritori. Fui dimesso dall'ospedale dopo

quindici giorni. I medici e gli infermieri del padiglione Granelli fecero una colletta e

mi vestirono da capo a piedi. Vennero a prendermi all'ospedale e facemmo la strada a piedi

perchè Milano era distrutta. Ritornando a casa seppi che tanti miei amici erano morti,

anche mio cugino Luigi Biffi di sei anni. Dei miei compagni di classe

ricordo Boerchi, che era figlio unico di un droghiere di viale Monza, a Turro, e Rinaldo

Rumi, che da poco era entrato a far parte della mia classe. Da quel momento per me iniziò

un altro calvario: non sopportavo più di stare al buio e, quando veniva la sera, per

parecchi anni vedevo cadaveri sulle pareti, dovendo perciò dormire con la luce accesa nel

letto con i miei genitori. Ancora oggi non posso scendere in

cantina al buio perchè mi sembra di sentire le voci dei miei compagni che invocano aiuto. Purtroppo queste esperienze non

sono servite a niente perchè ancora oggi nel mondo ci sono guerre e massacri. testimonianza di Maria

Pannaccese Come ogni mattina, insieme a mia

sorella Mafalda ed a mio fratello Antonio mi recavo a scuola. Nel bel mezzo di una lezione

sentimmo il suono dell'allarme che preannunciava l'ennesimo attacco aereo sulla nostra

città. A causa di un'errata interpretazione di quei segnali, anzichè dirottare tutti gli

occupanti l'edificio verso il rifugio attrezzato, venne organizzata l'evacuazione verso

l'esterno dello stesso, affinchè ognuno potesse raggiungere la propria abitazione.

Poichè l'uscita di tutte le classi non fù simultanea, mentre una parte degli alunni si

trovò sul marciapiede, la maggioranza si trovava ancora all'interno dell'edificio quando

dal cielo cominciò a cadere una pioggia di fuoco che in un attimo rase al suolo

praticamente ogni cosa. Assieme a mia sorella riuscimmo a

trovare riparo vicino ad una serra, fu la nostra fortuna. Terminato il bombardamento,

spaventate, con i vestiti a brandelli ed i capelli in piedi ci avviamo verso casa. Ma il

percorso si rivelò pieno di ostacoli, ad ogni angolo vedevamo solo scene di morte: un

tram fermo in mezzo alla strada pieno di cadaveri, un cavallo senza vita vicino ad un

albero e tante, tante altre visioni raccapriccianti. Raggiunta la nostra abitazione

vedemmo sulla porta di casa mia madre che teneva in braccio altre due sorelline più

piccole, alle sue spalle si intravedevano le macerie di quella che fino a pochi minuti

prima era casa nostra. Appena ci vide tirò un sospiro di sollievo, ma si accorse subito

dell'assenza di nostro fratellino Antonio. Prontamente tornai di corsa verso la scuola,

dove vidi uno spettacolo indescrivibile: macerie e morti, morti e macerie. Molti uomini

stavano scavando, con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita; anche mio padre,

appena informato dell'accaduto, contribuì a quel triste compito e fu lui stesso a

localizzare il mio fratellino ancora vivo, ancora seduto nel suo banco; quanto fu

difficile tirarlo fuori, ma quanto fu straziante a lavoro ultimato accorgersi che il suo

piccolo cuore non batteva più. Mia madre rifiutava di

riconoscere in quel corpo il suo bambino; quel mattino indossava calzini di colore azzurro

e scarpe di camoscio, che invece andarono disperse sotto le macerie. Seguirono poi i

continui pellegrinaggi all'obitorio dove erano state portate tutte le salme. La mia

famiglia venne ospitata da parenti presso i quali rimanemmo fino a quando la nostra casa

potè essere nuovamente abitata; ricordo le code alle cucine pubbliche con le tessere in

mano per ottenere il cibo necessario ad un minimo sostentamento. Venne quindi il giorno dei

funerali con le piccole bare disposte su camion militari e la sepoltura in un campo

appositamente predisposto nel vicino cimitero di Greco. A conflitto terminato, la

generosità dei cittadini milanesi si concretizzò nella realizzazione di un monumento con

annessa cripta-ossario nel quale oggi riposano i resti di quei bambini, esattamente nel

luogo dove sorgeva la scuola: che nessuno dimentichi ! testimonianza di Pasquale Franco Pezzetti, unico tra i testimoni che da bambino, abitando nella Fondazione "Crespi Morbio", frequentava il turno pomeridiano Mi chiamo Pezzetti Pasquale Franco e con la mia famiglia abitavamo in via S. Erlembardo, 2, nelle case della Fondazione “Crespi Morbio”. Quando uscimmo di casa il mattino di quel giorno, io di 8 anni e mia sorella Gesurinda di anni 10, mi colpì la bellezza del cielo azzurro, solcato in alta quota da formazioni aeree, come d’argento. In quel giorno, S. Irene, nostra madre Irene avrebbe festeggiato il suo onomastico, a pranzo, in casa nostra, con amiche di Prato Centenaro, dove abitavano, in Viale Sarca. Nel marzo 1941 la Fondazione “Crespi Morbio” ci aveva assegnato un quadrilocale con servizi, come ad altre famiglie numerose di figli: noi si era in 9 fratelli dai 19 ai 2 anni, 3 femmine, 6 maschi. Con mia sorella verso le 10,30, ci avviammo verso l’asilo della Fondazione, gestito dalle Suore Mantellate, che ai bimbi facevano una specie di pre-scuola, in attesa del nostro turno presso la “Francesco Crispi” nel pomeriggio. Quel mattino, penso Suor Scolastica e consorella, accompagnarono noi ragazze e ragazzi alla Chiesa Parrocchiale di S. Teresa del Bambin Gesù in via Asiago. Altre Suore Mantellate vi gestivano l’asilo, presso l’oratorio femminile. Essendo numerosi gli scolari delle elementari di Gorla, era stato deciso di fare 2 turni. Noi della Fondazione di via S. Erlembardo, 2, si accedeva alla scuola alle 13,30: a quell’ora ci veniva servito un pasto, prima dell’inizio lezioni alle 14,30. Mi ricordo il nome della mia maestra, Teresa Pistone Pezzotta, avendolo memorizzato con facilità. Avevamo una carissima sorella, allora sedicenne, di nome Teresa. In Chiesa si stava dicendo le orazioni del mattino, quando, improvvisamente, un tremendo boato scosse tutta la Chiesa e, dagli alti finestroni colorati, cadde una pioggia di spezzoni di vetro. Le Suore, atterrite, ci gridarono: “bambini, scappate a casa”. Ancora non sapevamo ovviamente della immane tragedia che stava avvenendo a circa 100 metri da noi: quasi 200 bambini, con il corpo insegnante, venivano sepolti dalle macerie della scuola “Francesco Crispi” centrata in pieno da una bomba. Con mia sorella e gli altri uscimmo di corsa e, attraversato il cortile dell’oratorio maschile, da via Pirano arrivammo sul Viale Monza. Nell’attraversarlo ricordo un cavallo morto, attaccato al suo carro e le rotaie divelte e contorte del tram Milano – Monza. Entrammo nel cortile della Fondazione dal grande cancello, aperto sul Viale ed incrociammo Madre Laurina delle Mantellate che ci gridò: ”Gesurinda, Franchino, dove andate? Anche la vostra casa è stata bombardata!”. Io continuavo a dire piangendo: ”la mamma, la mamma!”. La mamma la incontrammo per strada, con l’ultimo fratellino, Bruno di 2 anni in braccio e con la testa bendata: nel soccorrere un bambino di nostri conoscenti, in mezzo alle macerie, era stata colpita da un mattone e medicata nell’Ospedale del Parco Finzi, in fondo alla via S. Erlembardo. Nostra madre era disperata: una figlia dodicenne, Ezia, sepolta nel rifugio della nostra casa dalle macerie del palazzo; del marito Elia, al lavoro alla Pirelli – Bicocca con il primogenito Aldo, non sapeva la sorte. Ezia fu estratta viva, e la famiglia nel pomeriggio si ritrovò. La casa era distrutta, ma noi eravamo tutti salvi. Alla sera ci portarono “Al Pulverun” sotto la Stazione Centrale per un pasto. Dormimmo poi nell’asilo di casa nostra, per terra, aiutati nella sistemazione dalle mai dimenticate Suore Mantellate. In quel tragico venerdì 20 ottobre 1944 il rione Gorla, oltre ai numerosi civili, perse 200 bambini: duecento nuovi “Piccoli Santi Martiri Innocenti”. Fu una tristissima giornata che ricorderò sempre con nitidezza e tanta tristezza, anche dopo 75 anni. testimonianza di Bianca

Pirovano Bremmi Era la mia cara nonnina. Quel

mattino era venuta a trovarmi, volevo trattenerla a mangiare con noi, ma volle tornare a

casa sua. Inconsapevolmente aveva un appuntamento: accompagnare in cielo tanti piccoli

bambini della vicina scuola. Nella Villa Angelica dove abitava, oltre a lei sono morte

circa venti persone, distruggendo almeno quattro famiglie. Quel terribile 20 ottobre!

Fortunatamente la mia piccola Carla di 8 anni, che era a scuola, ha fatto in tempo a

correre a casa sana e salva. Solitamente andavo anch'io nel

rifugio della vicina scuola, quel mattino, avendo in braccio l'altro mio figlio più

piccolo, non riuscii a chiudere la porta di casa mia, così ci rinunciai salvandomi.

Quindici giorni prima, una domenica pomeriggio, mi trovavo con mio marito nel nostro

cortile e, guardando in cielo vedemmo un grosso cerchio di fuoco proprio sopra la scuola;

era forse un tragico segnale? testimonianza di Andreina

Ravanelli Venerdì 20 ottobre 1944 era un

giorno autunnale limpido, soleggiato, ma nel cuore di noi bimbi c'era un triste

presentimento. Ricordo che mia mamma si trovava in camera sua ed io con mio fratello

Pierluigi di 6 anni (da soli 15 giorni frequentava la prima elementare) eravamo andati da

lei per dirle che non volevamo andare a scuola, ma lei non ci ascoltò e arrivati al

cancello altri bambini puntavano i piedi e piangevano. Sono le 11,20, suona il piccolo

allarme, ci prepariamo per andare in cantina, ma il bidello non trova le chiavi per

aprirla. Il giardino di casa mia confinava

con il giardino della scuola dove c'era una montagna di sabbia appoggiata al muro di

recinzione. Io di solito salivo sulla montagnetta di sabbia mentre dalla parte del mio

giardino c'era appoggiata una scala a pioli dove ad attenderci c'erano sempre la mamma ed

il papà (durante le incursioni non ci lasciavano uscire e noi scappavamo così). Quella

mattina avevano tolto la sabbia e sorpresa sono tornata verso l'uscita; nel breve tragitto

ho incontrato la mia amica Luisa De Conca alla quale ho detto: "Luisa, vieni con

me". Lei mi ha risposto: "No, ho paura". Intanto dal corridoio entro

nell'atrio e vedo aperta la porta della cantina (forse perchè i bambini si trovavano

sulle scale in fila). Vedo mia mamma e le dico: "Mamma, vieni con me", e lei:

"Dov'è Pierluigi?", "Non lo so" le ho risposto, e le mi ha detto:

"Vai a casa che c'è il papà". E' entrata in cantina per cercare mio fratello

Pierluigi. Sul cancello di casa nostra, a

due passi, c'era il papà ad aspettarmi, abbiamo attraversato il giardino, siamo entrati

in casa (da pochi minuti era suonato il grande allarme) e, subito dopo un giro di